+++ Weil ich diesen Beitrag in Hektik geschrieben hatte, gibt´s hier eine am Finaltag geschriebene und am 22,12 online gestellte, verbesserte und erweiterte Version. +++

Ich komme gerade vom Finale schauen. Das Amphitheater in Porto Arabia war leider schon zwei Stunden vor Anpfiff proppenvoll, wir haben nebenan gerade noch einen Tisch bei einem Italiener bekommen.

Was es über das Spiel zu sagen gibt? Einfach grandios. Wer den Boykott daheim bis jetzt durchgehalten und lieber Bobfahren geschaut oder mit der Familie Memory gespielt hat: alle Achtung – aber Pech gehabt! Für mich war dieses Duell der Giganten zwischen Messi und Mbappé eines der besten Endspiele, die ich je gesehen habe.

„Deux Cappuccinos et deux croissants s’il vous plaît“ – am Morgen des Finales waren wir noch zum Frühstück bei „Paul“. Das ist ein In-Franzose hier in „The Pearl“, wo unsere Gastgeberin ihr Appartement hat. Wir waren da aus Solidarität mit den wenigen, die die Tricolore in Doha hochhalten.

.

Geholfen hat´s bekanntlich nichts. Die Muchachos aus Argentinien sind hier auch ganz klar in der Überzahl. Alleine Samstag und Sonntag sollen Gerüchten zufolge noch einmal 40.000 eingeflogen sein. Viele ohne Tickets. Pech für uns: Die ganze Nacht vor dem Finale war wieder Party im Hilton bei uns gegenüber. Und im Souk gab´s kaum mehr ein Durchkommen. Wenn es nach Anzahl und Lautstärke der Fans ginge, hätte Frankreich ein Debakel erlebt.

Im Souk Waqif im Herzen Dohas hatte ich aber auch ein ganz anderes Erlebnis:

„You here for FIFA?“ Mittlerweile weiß ich: Das ist keine Frage, ob ich einer von Giannis Schergen bin. Die Frage bedeutet schlicht: Bist Du hier, um die Fußball-Weltmeisterschaft anzuschauen? Sie folgt in der Regel direkt auf „where are you from?“

Diesmal bekomme ich die Frage von Kris gestellt. Kris ist gerade so groß wie ich – wenn ich sitze. Sie steckt voller Energie und arbeitet in einem Restaurant, das zu einem günstigen Preis Falafel anbietet. Als sie mir und Andrea die wunderbaren Bällchen aus Kichererbsen mit Brot, Hummus und Gemüse auf den Tisch stellt, kommt sie kurz mit uns ins Gespräch.

Sie zeigt uns Fotos von ihren beiden Kindern. Wir berichten, wie lange wir in Doha sind (vier Wochen), wo wir wohnen (bei Freunden), wie wir Katar finden (manches gut, anderes nicht) – und wir erzählen, dass wir jetzt nachhause fliegen, um mit unserer Familie Weihnachten zu feiern.

Kris wird ernst: „Ich bin auch Christin“, sagt sie in ihrem gebrochenen Englisch. „Ich bin jetzt vier Jahre und sieben Monate hier in Doha – seitdem habe ich meine Kinder nicht gesehen. Christmas only Video Call.“

So einen Satz muss man erst einmal verdauen. Natürlich haben wir von dem viel kritisierten Kafala-System gelesen, das viele Arbeits-Migranten hier in Katar quasi zu Leibeigenen gemacht hat. Obwohl es offiziell abgeschafft ist, soll es unter der Hand weiterexistieren.

Gibt es keine Möglichkeit für eine Heimreise? „Doch“, sagt Kris. „Aber ich will hart arbeiten, damit meine Kinder eine gute Schule besuchen können.“ Die beiden sind 11 und 7 Jahre alt und wachsen bei Kris´ älterer Schwester auf. „Sie fragen immer, wann ich komme. Vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr genügend Geld zu sparen, um nachhause fliegen zu können.“

Kris weint nicht, Kris klagt nicht. Sie sagt einfach, wie es ist. Und sie ist mit ihrer Geschichte hier in Doha beileibe nicht alleine. Das Heer der einfachen Gastarbeiter ist riesig.

Wir begegnen ihnen überall: Zu Tausenden als Security-Personal und Helfer an den Stadien, U-Bahn-Stationen oder auf dem Fanfestival. Immer freundlich, immer hilfsbereit – und wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt, immer dankbar, dass viele Menschen zur WM nach Katar gekommen sind. „Metro – this way“ ist hier in Doha schon zum geflügelten Wort geworden.

Vielen Frauen – meistens von den Philippinen – sehen wir beim Familienausflug als Kindermädchen und Haushaltshilfe. Sie tragen vollverschleierten Damen die Einkäufe hinterher. Sie warten in Reihen, bis die lieben Kleinen fertig sind mit Kindergeburtstag. Oder sie sitzen geduldig da, bis das Hundi beim Gassi sein Kacki gemacht hat.

Unzähligen Männern begegnen wir beim Public Viewing: Ganz am Ende der Corniche – der für die WM aufgepeppten kilometerlangen Uferpromenade – steht ein riesiger Wide Screen, auf dem den ganzen Tag Werbung gezeigt wird. Hier laufen aber auch die Spiele. Wir waren zweimal dort – und hatten beide Male das gleiche Erlebnis: Noch zehn Minuten vor Anpfiff ist kaum etwas los – aber ein paar Minuten später sitzen wir plötzlich zwischen mehreren Tausend Männern aus Südasien.

Rundum sind Essensstände aufgebaut, zu verdienen gibt es für die Betreiber allerdings kaum etwas. Der Eismann bimmelt fast schon flehentlich, aber vergeblich. Denn die, die da lagern, sind fast ausnahmslos Arbeiter. Sie bekommen Kost und Logis gestellt – ihren Lohn schicken sie nachhause. Oder sie sparen eisern, um irgendwann heiraten zu können – so hat es mir zumindest Amit von sich erzählt, der Taxifahrer aus Nepal, der mich an meinem ersten Tag vom Flughafen zum Hotel gefahren hat.

Ein Mindestlohn von unter 300 Euro macht betroffen. Ganz so einfach ist die Sache allerdings nicht: Dieses System ernährt Hunderttausende Familien. Und der Ägypter Mustafa, den ich bei meinem ersten Besuch im Saudi House getroffen habe, meinte: „Ich arbeite hier auf dem Bau – nach Europa komme ich ja nicht rein.“

Längst gibt es auch eine kleine Industrie um die Arbeiterinnen und Arbeiter herum – zum Beispiel in den Supermärkten.

Was klar ins Auge sticht: In Katar gibt es ein Drei-Klassen-System: Die unterste Klasse bilden die Arbeiter. Sie sind in den allermeisten Fällen alleine hier. Erst ab 10.000 Rial (das sind rund 2.500 Euro) Monatseinkommen kann man die Familie nachholen – so erklärt es uns unsere Gastgeberin.

Sie gehört als in England und den USA studierte Juristin zur zweiten Schicht: die der gut qualifizierten Fachleute. Menschen aus der ganzen Welt kommen nach Doha, um hier gutes Geld zu verdienen – manche nur für ein paar Jahre, manche aber auch für länger. Auch hier gibt es große Unterschiede: Wer einen Abschluss einer westlichen Uni vorweisen kann, verdient am besten. Wer mit einem Diplom einer indischen Uni kommt, hat es da schon viel schwerer.

Die Fachleute sind geachtet – aber auch nicht mehr. Es ist quasi unmöglich, die katarische Staatsbürgerschaft zu erlangen – und damit die Privilegien, die Kataris haben. Ich weiß immer noch zu wenig, deshalb kann ich auch gar nicht weit ausholen. Aber es ist zum Beispiel hier in Katar unmöglich, ein Business ohne einen Katari zu betreiben. Selbst Bilal aus Bangladesch, der sich vom Arbeiter zum Uber-Fahrer mit eigenem Auto hochgearbeitet hat, braucht am Ende einen Katari für eine Lizenz – und muss dementsprechend von seinem Verdienst abgeben. Gepaart mit den Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft macht das die „Einheimischen“ zu sehr reichen Menschen.

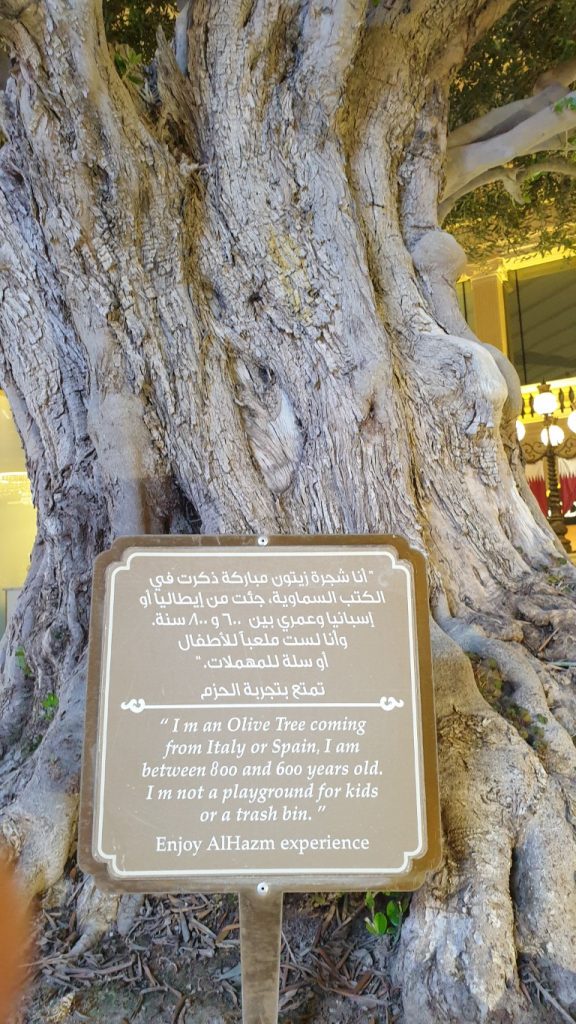

Seit ein paar Tagen weiß ich auch, wo sich die Superreichen unter ihnen gerne die Zeit vertreiben: Nach dem letzten Gebet des Tages beginnt sich die Al Hazm-Super-Luxus-Mall langsam zu füllen. Hier hat sich der Immobilienunternehmer Mohamed A.K. El Emadi einen Renaissance-Traum verwirklich: Nicht aus Beton mit drangepappten Fassaden wie beim Berliner Stadtschloss, sondern massiv aus echtem Carrara-Marmor – und mit in Italien und Spanien ausgebuddelten, bis zu 800 Jahre alten Olivenbäumen.

Drin gibt´s erlesene Schweizer Schokolade von Läderach, Juweliere, Sportwagen von McLaren – und allerdings auch jede Menge Leerstand …

Das Gas macht Vieles möglich – ich bin da ganz vorsichtig: womöglich auch, eine Fußball-WM zu kaufen und Abgeordnete des Europa-Parlaments.

Die Berichterstattung zuhause verfolge ich natürlich. Da ist es doch eine Meldung wert, dass Emir Scheich Tamin Bin Hamad Al Thani tatsächlich jedes Jahr einen Anti-Korruptions-Preis vergibt. Ein riesiges Monument vor dem Geschäftsviertel West Bay zeugt davon. Eine der Preisträgerinnen dieses Jahr: Professor Lisa A. Kehl von der Universität Hawaii. Wofür sie ausgezeichnet wurde? Für ihre Arbeit gegen Korruption im Sport. Kein Witz. Bei der Preisverleihung selbstredend anwesend: Gianni Infantino. Habe keine Fragen mehr, Euer Ehren.

Ich war wirklich vier Wochen enthaltsam (hoppla: gar nicht so schwer, Fußball ohne Alkohol). Aber darauf brauche ich erst einmal ein Bier! Gar nicht so einfach hier in Doha. Oder doch: Auf dem Fanfestival gibt´s jeden Abend 18.30 Uhr … Bier (?). Naja, es gibt Budweiser. 13 Euro für den 0,4-Liter-Becher.

Am Anfang des Turniers war das öffentlich ausgeschenkte Bier hier im offiziell streng muslimischen Katar noch eine Sensation. Tausende standen da um 18.29 Uhr jeden Tag bereit, um die Bierstände zu stürmen. TV-Teams interviewten die Glücklichen, die als erste ihre Vierer-Packs ergattert haben.

Seitdem die meisten Fans aus Europa und Südamerika abgereist sind, steht sich dort das Personal die Beine in den Bauch. Die Jungs und Mädels würden wahrscheinlich selbst zugreifen, aber ihre Religion macht da nicht mit.

Auch Budweisers Hoffnungen lagen also auf Messi. Der hat ja dann auch brav geliefert. Am Finalabend meldete denn auch das Fanfestival „full – doors closed“, 40.000 feiern dort.

Und wäre ich diese Zeilen schreibe, geht es gegenüber im Hilton wieder los. Die Argentinier sind zurück. Oh nein – um 4.30 Uhr holt uns Uber ab, um uns zum Flugzeug zu bringen. Der DJ hat derweil für die Muchachos erstmal nichts Lateinamerikanisches auf dem Plattenteller, sondern setzt zum Auftakt auf bewährte Kost: „We are the champions“.

Schreibe einen Kommentar